Ulises Fonseca

En el Día Internacional de la Lengua Materna,

hemos evitado los discursos políticos y las demagogias que caen a raudales para

en cambio traer una historia real, experimentada desde el México profundo y que

muestre lo que realmente implica vivir en este país y ser heredero de alguna

cultura indígena.

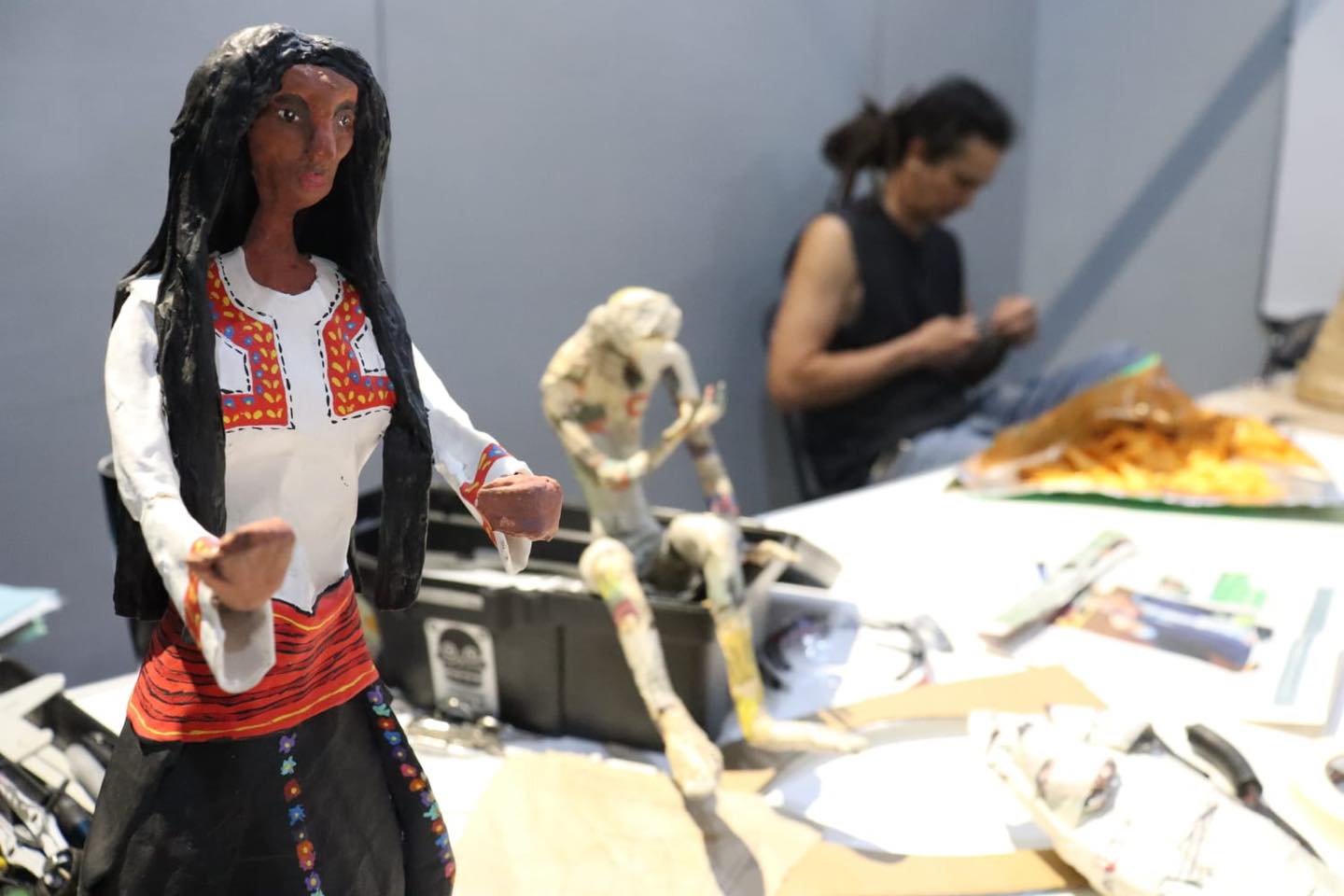

Ateri Miyawatl, gestora cultural, productora y

actriz teatral hablante del náhuatl originaria de Acatlán, comunidad del

municipio de Chilapa, ubicada en la región Montaña Baja del estado de Guerrero.

Aprendí náhuatl por mi

abuela, una mujer de nombre Ana que aunque entendía y podía hablar español

decidió no hacerlo, ella me habló siempre en náhuatl igual que una tía, un par

de amigos y Celerina, una sabia y amorosa mujer que cuido de mí mientras mi

madre trabajaba.

Mis padres nunca me

hablaron en náhuatl, ambos fueron profesores del sector bilingüe, mi madre del

nivel preescolar y mi padre de primaria; los dos, en su quehacer como

profesores fueron fervientes defensores del derecho a la educación desde el

idioma náhuatl, diseñaron al menos un par de programas de educación para

preescolar y primaria, desde el náhuatl. No olvidemos que aunque existe el

sistema bilingüe, la forma general de impartir los conocimientos es desde el

español.

Yo comencé a hablar

con mi madre por decisión y empeño propio desde hace apenas unos seis años.

¿Por qué no hablaban en casa? es algo que les he preguntado mucho, ellos no

tienen una respuesta pero, en perspectiva desde la historia de vida de ellos,

mis conclusiones son que pese a que entienden la importancia del nahuatl en nuestras vidas y que abrazan la necesidad

de que nuestro idioma se respete como un derecho humano, fundamental: han

vivido en carne propia la violencia sistemática del estado y también el

racismo.

Mi madre salió de su

comunidad a los 12 o 13 años y fue a un internado en Cuernavaca Morelos a

estudiar la secundaria. Solía

compartirnos algunos recuerdos de las situaciones racistas que vivió, de la

diferencia tan fuerte que es llegar a un contexto donde no se habla más que

español y ser de un grupo de mujeres con idiomas minorizados, de cómo fueron

relegadas. Con mi padre pasó lo mismo, ambos vivieron el racismo violento en

carne propia; también mis abuelos maternos y paternos, mis tíos, yo misma.

Aunque nos inculcaron

amor por nuestra cultura, por nuestras raíces, por nuestro idioma, al mismo

tiempo no nos lo enseñaban porque sabían que una forma de camuflarnos en este

contexto de lo “mexicano”, de lo “ mestizo”, y que nos permitirían funcionar en

este mundo era el español. Así que el español era como un territorio que si

lográbamos conquistar nos permitiría padecer menos la violencia.

¿Por qué no hablaban

náhuatl en casa?, por ese amor de padres que desea proteger a sus hijos. Por

otro lado, mis padres se formaron en un el sistema donde se inculca que el hecho

de hablar una lengua indígena impedirá ciertas cosas, “significa” que mantienes

tradiciones de una cultura “menor”, que no estás en pro del “desarrollo

nacional”.

¿Cómo es Acatlán?, la

verdad es que cada vez más monolingüe. Precisamente por todo lo que ha pasado,

si bien lo que narro es personal, ha sido muy condicionada por el espacio

público, la política, los discursos nacionalistas que han configurado un

pensamiento racista que al final del día repercute en las historias personales;

entonces hay muchos padres en la misma situación que los míos, ya no le

hablaron a sus hijos en náhuatl, los hijos no aprendieron y asumimos que no hay necesidad de aprenderlo,

porque en el ámbito público y práctico de las cosas –trámites de gobierno, ir

al médico, al súper, la escuela, etc.- , hablar náhuatl no servirá para mucho.

Y sin embargo, quiero

rescatar que existimos muchos jóvenes, una generación que nació entre el 83 y

los 90, que hacemos un esfuerzo por retomar y aprender más nuestros idiomas, en

mi caso debo reconocer que mi vocabulario náhuatl es muy pobre y si a eso le

sumo que pasé muchos años fuera de Acatlán, que pese a mis empeños, más del 70%

de mi vida cotidiana sucede en español, pues mi léxico, el pensamiento

complejo, es menesteroso respecto del nahuatl que hablaban mis abuelos y el que

hablan los campesinos nahuas.

Aun así, nos estamos

esforzando por no perder nuestro idioma, el idioma de nuestros abuelos y vamos

siendo amorosamente conscientes de cuáles son las razones por las que nuestros

padres o abuelos dejaron de hablarnos en nuestro idioma; es triste y genera una rabia inmensa saber que el estado Mexicano ha

tenido un gran papel en la disminución de hablantes de lenguas indígenas en el

país.

Considero que México,

pese a todos los convenios internacionales de los que forma parte y que ha

ratificado, está muy lejos de tener una política pública real de revitalización

de lenguas indígenas. No se puede hablar de

una política pública para la revitalización de las lenguas si no se señala y si

el gobierno no asume que los territorios de los pueblos indígenas están siendo

violentados, que estamos siendo despojados de nuestros territorios ancestrales,

por diversas vías. Por ejemplo, justo acaban de asesinar a Samir Flores, un líder social que se oponía al

“Proyecto Integral Morelos” esta es otra manifestación del estado en contra de

la revitalización de las lenguas, pareciera que es un asunto lejano pero no,

son cosas íntimamente vinculadas porque los territorios siguen proyectando

planes de desarrollo sin consultarnos, obligándonos a emigrar, obligándonos a

morir. Los pueblos no están siendo consultados de forma libre, previa e

informada; entonces, mientras no se

respeten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no podemos hablar

de la revitalización de las lenguas.

Pese a esto, veo un futuro luminoso -en su medida justa, porque las cifras de idiomas en riesgo de desaparición son espeluznantes- muchos jóvenes estamos repensando y estamos parados desde otro lugar mirando la importancia de nuestros idiomas, la importancia de volver a trabajar la tierra, de aprender más de nuestros idiomas, por ejemplo hace poco me hablaron de jóvenes indígenas canadiense que están generando iniciativas para recuperar idiomas que hace más de 200 años no se hablan, que son consideradas lenguas muertas pero ellos las llaman “lenguas dormidas”, o sea, lenguas que pueden despertar. Es luminoso.